难说再见——我所经历的亚非青年联欢节

志愿者:北京语言大学刘陆逸平

故事从冯老师和我两个接首趟抵京班机的人说起。举着牌子在B口站了三小时,所有黑面孔的人都没有逃过我们热情地询问:“请问您是参加亚非青年联欢节的代表吗?”大家一次次好奇、热情却又略带歉意的摇头让我们从期待转为疲劳,又从疲劳转为无奈。旁边女士的家谱已经在闲聊中被我们打听得一清二楚,正愁没有话题继续下去的时候,她的家人投入了她的怀抱;我和冯老师相视无言,惟有泪千行。

“易建联!”偶像的出现让我激动万分;“去追啊,这时候要合影他肯定会同意的,”身边的人提醒道。抬头看了看手中的牌子,叹了口气,摇了摇头,谢谢了他的好意,又转头望向了到达口的尽头。

第一名出来的刚果代表一开始不大理解握手时我望眼欲穿的真挚感情吧,但是马上他的嘴角也高高地扬了起来。拍照的时候,他热情地招呼着冯老师和我。黄色的面孔和黑色的面孔交相辉映,毫不做作却充满了友谊的力量。

接机三次,看见了刚果和贝宁代表眼神中的疲倦,伊朗代表和善的微笑,赞比亚和苏丹代表精致的辫子。但在我们的车驶出首都机场后,他们都不约而同地选择了眺望窗外的远方,眼角闪现的都是无尽的期待。

7月28日早,一上车就为大家发放了开幕式的邀请函。看着大家打开后兴奋与激动,我脑海中浮现的却是在盖完500多份邀请函的公章后如释重负的自己和微微颤抖的手臂。

在人民大会堂参观时,不停地催促后面的代表加快脚步,只留下了这一张自拍。感谢代表们的陪衬,这张照片中我脸的大小轻松夺魁。

在下午步入世纪剧场的时候,我的手始终攥着拳。虽然头一天彻夜未眠进行了译前准备,心中却止不住地担心自己的翻译会出问题。会后询问了几位代表,得知大家听得清晰明白,忍不住长舒了一口气。

中国铁建的参访无比顺利,非洲的代表们看见了自己十分熟悉的铁建标志,留下了对铁建的美好祝愿。合影的时候,铁建的老师脸上一直漾着发自肺腑的笑容。

社科院的参访则为代表们提供了和中国顶级智库研究人员直接对话的机会。有位代表的问题锦里藏针,没能忍住和这位代表争了一番对错。不知道这样做对不对,但是后来看到马来西亚代表团感谢信的时候,也看到了他们真诚的微笑。

虽然素质拓展中嗓子沙哑了,但是代表们开心的笑容感染了所有人。一遍遍的“阿郎比亚”后,我们的小组获得了所有项目的第一名。

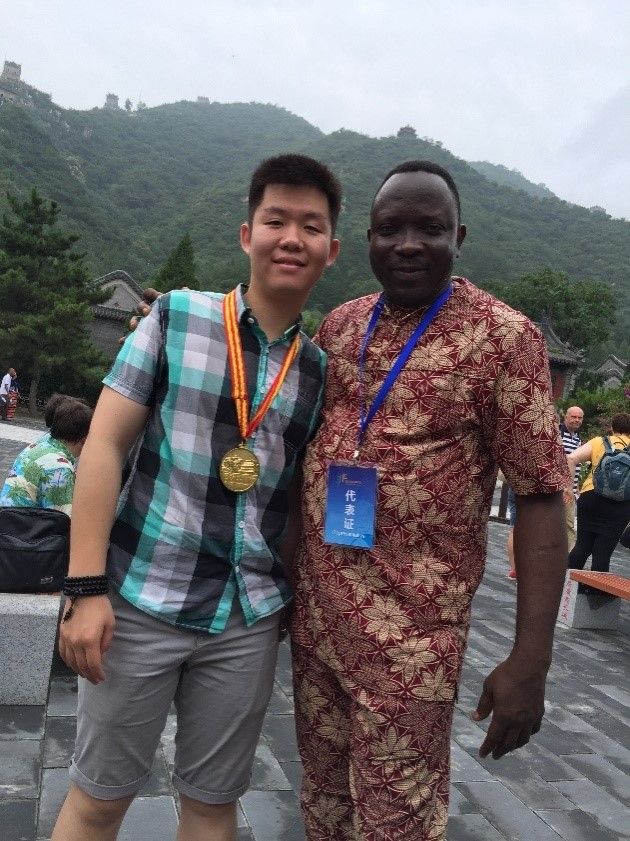

爬长城的那天早上等了几位代表,我们的车最后一个到。第一次来长城只能远远眺望“好汉认证处,”心中难免几分失落。

“Luke,你没爬上去?”

“对,来不及了。”

“感谢你这几天的付出,你来带上奖牌我们合一张影!”

虽然不是自己的奖牌,但在那一瞬间,心头所有潜藏的阴霾和遗憾一扫而空。

最后一天在首都机场,目送大家进入登机口的时候,眼前闪过的,有收到的围巾、卡片和礼物,也有大巴车上纵情歌舞的情景。唯有“再见”这个词,如鲠在喉。

忍不住又一次默念:“请问您是参加亚非青年联欢节的代表吗?”

“欢迎你们来到中国北京!”