三星堆的启示——历史与文明反思

五

第五部分,王明珂老师探讨了帝国现实情境中核心与边缘(空间与人群)的区分概念。这一现实情境观流露在中国早期正史里一种模式化的历史记忆文本中,其结构为:一个受挫或失败的英雄,由中原奔逃到边疆,而成为本地土著的王,为本地带来文明教化。如此也隐喻着何为古老的文明中心,何为接受其影响而后进于文明的边缘。

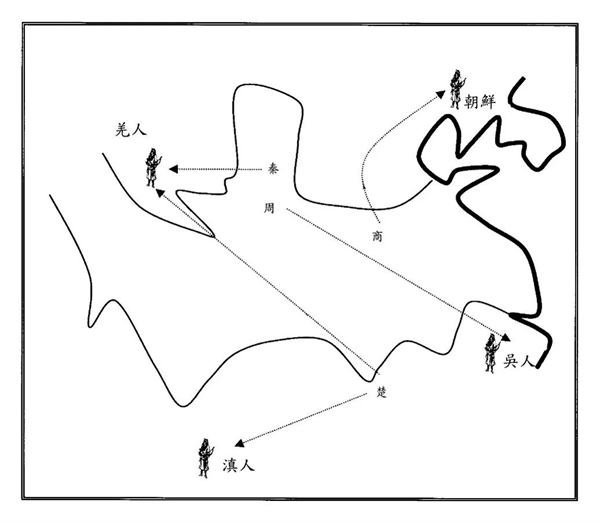

以下为中国早期正史中的四则边疆历史叙事:1、东北方,一个商朝的王子箕子奔于朝鲜,而成为教化朝鲜人的君王;2、东南方,一个周王国的王子太伯奔于句吴,吴地土著奉他为王;3、西南方,一个楚国的将军庄蹻奔于滇,后来留此成为了滇王;4、西北方,一个秦国逃奴无弋爰剑奔于西羌,他及其后裔世代在此为王。

正史中四则边疆历史

时代的偏见会不自觉隐藏在文本中,文本分析要注意分辨陈述的(represented)讯息和流露的(revealed)讯息。比较这些历史叙事中的结构与符号变化,就像移动凹凸镜,察看镜面上的变化,以得知凹凸镜的性质,判断是凸镜还是凹镜、如何折射、造成人的偏见。

接下来,王明珂老师就蜀成为华夏边缘之域的政治社会情境和历史记忆文本展开比较论述。史书记载,公元前 316年秦灭蜀;公元前 285 年设郡统治,进行经济开发、移民、设学校等各项事宜。在此情景下,蜀之士人开始遗忘本地英雄祖先,并以新的历史记忆将本地建构为黄帝子孙之国。

王明珂老师指出,汉晋时期,蜀人建构并遗忘本土英雄祖先历史的策略有三。策略一,直接否定及遗忘本土蚕丛、鱼凫等英雄祖先历史。晋代蜀人常璩之作《华阳国志》称“其君上世未闻”,一笔勾销。策略二,将历史转变为神话。如称:“蜀王之先名蚕丛、柏濩、鱼凫、蒲泽、开明……从开明上到蚕丛,积三万四千岁。”并称这些王后来成了神,他们的老百姓都随王化去,这是切断当时蜀人和这些英雄祖先间的关系。但神话化后的历史反而被放置于社会记忆中的重要位置;人们争议历史但不会争议神话,使得蚕丛记忆一直保留下来。策略三,重新建构本土历史,并将其纳入时人相信的历史中。蚕丛、杜宇等传说中的王被置入当时人们信服的主流春秋战国历史中,当时出土的石棺椁被用以印证此历史。如以下《华阳国志》内容所述:“周失纲纪 (春秋),蜀先称王;有蜀侯蚕丛其目纵,始称王。死作石棺石椁,国人从之,故俗以石棺椁为纵目人冢也。”“七国称王 (战国),杜宇称帝,号曰望帝,更名蒲卑。”

《华阳国志》

清嘉庆19年题襟馆藏版

《华阳国志》作者常璩为李氏成汉之官,却曾在桓温伐蜀时(347)劝成汉李势降于晋。这正与他在文本中“以天下一统为常,以离散割据为乱”的思想相洽:奉中原帝国为正统、核心与整体,视巴蜀为整体帝国的一部分。常璩在《华阳国志》中精准及巧妙地表达了本地 (与本地之人) 在整体帝国中的三种认同处境:部份性,作为整体帝国的部份;边缘性,地处中原核心的边缘;特殊性,立足本土的特殊与骄傲。

这一方志的书写结构也被后世方志作者模拟,形成一种方志文类概念与书写文化流传。例如,明清方志中有一早见于《华阳国志》中的范式化书写:“本地为《禹贡》九州中之某州,星野位于某星、某星之间”,这是将不可见的地面九州投射为可见的天上二十八星宿之天文图像,以进一步强化地方为整体帝国一部份此一意象。

此种方志书写文化,不断产生典范的方志文本,强化及巩固整体中的地方与部份的情境。后世蜀地的方志作者一方面遵循方志文类,一方面采纳《华阳国志》及相关正史内容。如此产生的方志,自然延续汉晋时期以来本地人对三星堆文明以及蚕丛、鱼凫等英雄祖先 (无论二者有无关连) 的遗忘。也因此在三星堆文明出土时,真实的过去让人们普遍感到惊讶,又促使人们想办法开启新的“驯化”,将其纳入熟悉的历史知识体系中。

当代人如何驯化一个生涩的真实过去?至此我们或许可以作出解答:1、将其变为当代神话(外星人文明的遗存),切断当代人与其之联系;2、将其纳入熟知历史(以此证明一些古文献记载的如黄帝为其子娶蜀山氏女是对的);3、以出土物印证新的历史记忆;4、建立去中心化的多元一体中国人认同。前三种方式汉晋蜀人都曾经用以遗忘自己的历史,第四种是当下新的中国人认同下的历史与文明认知。

巴蜀图语