唐诗与胜迹书写

人文风景是一个广义的概念,从山水胜地到都市和寺庙建筑等等,无不包括在内。近年来,伴随着考古学、金石学、物质文化史、视觉艺术史和地理景观学的深入发展,文学、史学和宗教学等学科也相应地拓展了关注视野。今年春季学期,文研院发起了“江山胜迹——人文风景的建构与传承”主题系列讲座,邀请海内外文史领域的学者深入开掘这一主题。2022年4月16日上午,系列讲座第一场、“北大文研讲座”第247期在线举行,主题为“唐诗与胜迹书写”。美国哥伦比亚大学东亚语言与文化系教授商伟主讲,中国社科院文学研究所研究员刘宁主持,南京大学文学院教授程章灿、北京大学中文系教授杜晓勤评议。

讲座伊始,商伟老师以18世纪末一部韩国小说《春香传》中的文字引入主题。小说描绘主人公李梦龙登览广寒楼,却似乎看见了岳阳楼、姑苏台、燕子楼等风景。并且直接引用了王勃《临高台》的诗句,评论说:“这句诗说的就是广寒楼”。这表明,东南亚汉字书写文化圈内的作者共同享有一个人文景观的参照系,他们通过一个由诗文构成的高度文本化的风景系统来各自观看当地的风景,并赋予这些风景以诗意。正如柄谷行人在《“风景”的发现》一文中谈到的那样,日本作家如松尾芭蕉并没有看到“风景”,风景于他们而言不过是语言,是过去的文学(即中国的古典文学);风景是一种认识性的装置,为了风景的出现,必须改变知觉的形态。接下来,商伟老师引用了两位汉学家的观点。牟复礼(F. M. Mote)在《苏州千年史》中提出,过去(此指城市的历史记忆)是由词语,而非石头构成的。李克曼(Pierre Ryckmans)则认为,过去在中国是一种精神性而非物质性的存在。中国人很早就意识到时间可以消磨任何物质实体,因而从不试图利用任何物质形式去徒劳无功地对抗时间,而是将过去寄托在文字与书写之上。文字塑造了中国人对过去的记忆与理解,同时也留下了富有弹性的解释空间。以此为引,讲座正式进入主题“胜迹书写”的讨论。

宋 徽宗《溪山秋色图轴》

台北故宫博物院藏

“胜迹书写”包括怀古、登览、行旅等多种不同题材,但都属于即景诗或即事诗的范畴。本场讲座则重点关注登览类作品。从南朝到唐代,不少诗人都曾使用“胜迹”一词,最著名的当属孟浩然《与诸子登岘山》“江山留胜迹,我辈复登临”一联。商伟老师指出,此处的“胜迹”指的是自然之迹,不同于“人事有代谢”,江山胜迹具有超越短暂人事的永恒性。不过,“迹”也泛指行迹、足迹,因而胜迹也离不开人或神的行动。由此,登览诗就既包括登高远望以观赏自然风光,也包括访寻前人留下的遗迹。入唐以来,伴随着南北统一带来的地域版图的重新整合与盛唐文人的漫游风气,登览诗大盛,在风景名胜之地,地标建筑应运而生。这种地标建筑既可用于欣赏自然之美,也常常是对过去某个传说、事件、人物的纪念与标志,黄鹤楼就是其中之一。

商伟《题写名胜:从黄鹤楼到凤凰台》书影

接下来,商伟老师聚焦于崔颢《黄鹤楼》,探讨其从题写黄鹤楼的诗到诗的黄鹤楼的建构过程。他首先提出,此诗首联涵盖了名与实、有与无、今与昔、见与不见的对比,为全诗搭建了一个时空交错的框架,进而形成一种诗歌的范式。继而,李白的《登金陵凤凰台》是向崔颢发起的一场挑战,在模仿和与之竞技的同时,将崔颢的诗作推到了黄鹤楼的奠基之作的位置上。自此以后,每一位迟到者与后来者题诗黄鹤楼,都要以各自的方式向崔颢致敬。于是我们可以看到这样一种现象:一方面,黄鹤楼在现实中几经毁坏、偏移,尽管屡毁屡建,终不免面目皆非;而另一方面,历代诗人前仆后继、一如既往地题写着黄鹤楼,逐渐形成名胜题写的诗歌系列。从这个角度看,诗歌题写而非建筑本身构成了维系黄鹤楼历史记忆的基本方式。

而崔颢《黄鹤楼》一旦被推上奠基之作的位置,后人就开始以其为中心重构了黄鹤楼的纪念对象与历史传说。事实上,此诗所纪念的本事——仙人乘鹤离去本身非常模糊不清,未见明确记载。南朝宋诗人鲍照曾在同一地点作《登黄鹄矶》,根据《南齐书》的说法,黄鹄矶是因仙人子安乘黄鹄过其上而得名。较早提及黄鹤楼之命名由来的是阎伯谨的《黄鹤楼记》,其中提到“费祎登仙尝驾黄鹤,返憩于此,遂以名楼”,与崔颢诗“黄鹤一去不复返”之本事并不完全一致。宋元时期又出现了看似相关的《报恩记》传说,但故事最后建“辛氏楼”而非黄鹤楼,仍然没有解决黄鹤楼的命名问题。据此,商伟老师指出,有关黄鹤楼记载之匮乏,使得诗歌变成了历史记忆的主要载体与后人的纪念对象。诗歌本身以及围绕其所产生的各种叙说在很大程度上替代了仙人驾鹤离去的传说,构成黄鹤楼的本事。同时,由于唐人在题写胜迹时往往具有自我作古的倾向,黄鹤楼便从崔颢开始,开创了新的题写谱系,从而将当代诗人崔颢的作品经典化了,而崔颢本人也最终从一位纪念者变成了被纪念者。

黄鹤楼

在此基础上,后人又以崔颢《黄鹤楼》诗为依据重构地理景观。首先,《黄鹤楼》诗高度发挥了诗的命名功能,延伸出晴川阁、白云阁、太白堂、搁笔亭等一系列纪念性建筑,展示出诗文书写与物质实体之间相互依存、相互转化的互动关系。在商伟老师看来,这体现了一种“履行性话语”(performative utterance)的创造性转化功能,即以诗的文字为中心重构名胜周围的景观世界,包括名胜本身。由此,随着诗人不断题写,被题写的名胜也在不断生长与变化,姑且可以称之为一种“生长的名胜”。此外,黄鹤楼的题写史上不乏“楼毁诗存”的现象:在楼的物质实体毁坏的情况下,不依赖于黄鹤楼的登楼诗仍在书写,黄鹤楼诗的谱系仍在继续增长。与之类似的是,诗中的鹦鹉洲早已名存实亡,但后人却在其消失之后“复鹦鹉洲之名以存古迹”,通过诗歌维系自然景观的历史连续性。商伟老师由此发现,诗歌不仅塑造了我们观看名胜的方式,也塑造了名胜本身,并迫使名胜与诗歌呈现的景观尽量保持一致。至此,一个高度文本化的诗的黄鹤楼景观已俨然被转化为现实,并且自成一体。

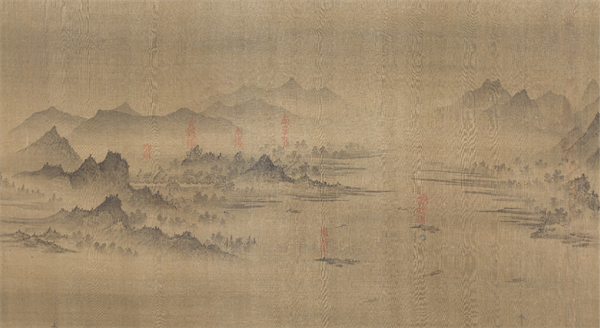

宋 无名氏《长江万里图》卷(局部)

图中,黄鹤楼与鹦鹉洲遥遥相对

商伟老师接着谈到,中唐以后,名胜版图大体完成,每处名胜都已经被一位或几位诗人的奠基之作所占据。那么,名胜被占据之后,迟到的题写者如何进行回应与选择?通过摘取杜甫诗中的一些句子,商伟老师对杜甫的回应方式进行了分析。第一,杜甫《岳麓山道林二寺行》以“宋公放逐曾题壁,物色分流待老夫”回应宋之问的《高山引》,认为物色分留,而非被前人占尽,因而后来者完全可以继续题写。第二,杜甫采取缺席写作的方式题写名胜,如《咏怀古迹五首》“借古迹以咏怀,非咏古迹也”。第三,如《上白帝城》中的诗句“江城含变态,一上一回新”所说,江山物色不可穷尽,因而有不断书写的余地与空间;同时诗人具有能动性,每一次登览都会别有所见。商伟老师指出,这一思想已经接近古典诗论的极限,从而一劳永逸地将登临者从后来者、迟到者的位置上拯救了出来。最后,杜甫又说“登临多物色,陶冶赖诗篇”,强调无论物色多么丰富,都有待诗篇的陶冶,因此江山胜迹是诗人参与塑造的结果。

元 夏永《黄鹤楼图》

可见物色只是原材料,须待诗篇陶冶。杜甫之后便产生了将诗人比作造物主与陶钧手的联想。在中国式的“造化”理论看来,“造”可能在瞬间发生,“化”则是一个不断变化的过程,且有不同的陶钧手参与其中。在中唐诗人心目中,重新规划、塑造文明世界版图的大禹就是一位重要的“形塑者”(fashioner)。如杜甫《瞿塘怀古》“疏凿功虽美,陶钧力大哉”、《柴门》“禹功翊造化,疏凿就欹斜”就大加赞美了大禹协助造化、形塑自然景观的伟力。又如韩愈《南山诗》将山比作人体,认为山之形成是造物主“创兹朴而巧,戮力忍劳疚”的一场造化之功。进而,韩愈在《调张籍》中追慕李白与杜甫,也将他们写成了大禹式的人物,并表示只有诗歌才能接近或重现他们施行造化的奇迹。由此,商伟老师揭示了中唐诗人的变化:他们开始从宇宙造化的层次,对诗人及诗歌的创造展开想象,同时以造物主与陶钧手自居,理解他们自身与诗歌创造的关系,胜迹的书写也因此进入了一个新的时代。

评议环节

讲座现场

随后,程章灿老师进行评议。本场讲座首先令他联想到的,是唐诗与六朝文学的关系。通过考察《文选》所收录的游览类作品,程章灿老师对六朝诗与唐诗胜迹书写的异同展开了思考。他发现,在可视为南朝诗人胜迹书写的徐悱《古意酬到长史溉登琅邪城诗》一诗中,全然没有提到桓温过琅琊城的著名典故,且大多数南朝诗人所引的历史典故时代都比较早,这就与唐诗形成鲜明的对比。程章灿老师由此提出,这可能是唐朝人相比六朝人拥有更多历史文本作为写作资源所致。这些名胜之地在汉魏六朝积累了大量历史文本,使得唐朝诗人能够取为己用,并从中产生出新的文学文本,就如同刘禹锡未入南京一步,便能写出连白居易都非常赞赏的《金陵五题》。

程章灿老师进而指出,唐人的诗歌确实催生了一批新的“胜迹”,如南京后来不仅产生了李白酒楼,还出现了阮籍衣冠冢、孙楚酒楼、郭公墩(郭璞墓)等等。在他看来,这些“胜迹”,尤其是后面三处“胜迹”,仿佛是历代好事者为了落实李白《登金陵凤凰台》“晋代衣冠成古丘”之诗句,依傍着李白诗生造出来的,也就是由诗歌生发胜景,由文本重构景观。最后,他谈到,像南京这样的历史文化名城,其实很大程度上是由历代人的各种书写,特别是文学书写建构出来的。如果借用牟复礼的话,则南京作为一座“石头城”,其形象实质是由词语而非真的石头构成,整座南京城都与文字的景观、文学的塑造密切相关。因此,“胜迹”之“胜”也可以理解为因文学而“胜”,因历代人们的各种书写而“胜”;文字与文学是胜地与胜迹的根,文字不灭,则胜迹永存。事实上,这些胜迹书写的文学作品也早已进入中国人的文化心理记忆之中,深刻影响着今天的现实生活。

沙馥《饮酒图扇页》

扇页有自题:“唐学士饮酒图。”

故宫博物院藏

接着,杜晓勤老师进行评议。他首先表示,商伟老师有关胜迹书写的研究为诗歌欣赏乃至中国历史文化解读打开了新领域,提供了新方法。这启示人们,风景的发现不仅仅是对现时现地景物的视觉性观览和欣赏,更重要的是一种人文性的历史文化心理。在此基础上,杜晓勤老师重点阐发了唐诗作品经典的形成问题。通过对崔颢《黄鹤楼》与李白《登金陵凤凰台》二诗展开对比分析,他对这场李白与崔颢的诗歌竞胜进行了考察。从格律特点来看,崔颢《黄鹤楼》是一首古风式的七律,如诗中句联多不合平仄,开头三句连说三次“黄鹤”,不避重字;四、五、六句又三用叠词。而李白的《登金陵凤凰台》与之体近调同,也具有明显的古风特点,在末尾字上还押崔颢诗之原韵——这表明李白作此诗时确实怀着对崔颢仿写、竞胜的心态。

但尽管写作手法相近,李白却从中生发出了自己独特的感慨,从而成就其为另外一首经典。从“吴宫花草埋幽径,晋代衣冠成古丘”、“总为浮云能蔽日,长安不见使人愁”等诗句可以看出,此时进谏玄宗失败的李白不仅只有崔颢那样的人生失意与乡关之愁,他更多想表达的是一种盛世乱萌之下的政治盛衰之感,立意上的政治意蕴与政治情怀显然更强。从这个角度看,李白的《登金陵凤凰台》是对崔颢《黄鹤楼》一种最好的致敬,二人共同成就了唐诗创作史上的一段佳话。

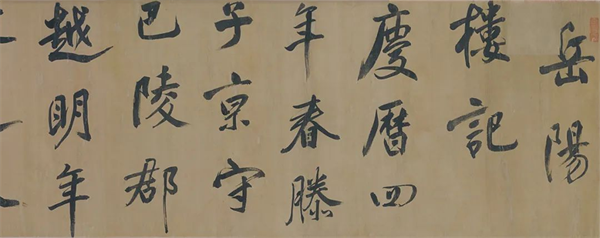

董其昌《行书岳阳楼记卷》

故宫博物院藏

讲座结尾,商伟老师作了回应与补充。他表示,古典诗歌的模仿与竞争并不是形式主义的文字游戏,而是诗人运用高技巧展开彼此对话。从字法、词法到句法,诗歌仿写包含了无比丰富的成分,只有进入技巧层面,才能体会其中的精妙之处。例如,唐代流行的《黄鹤楼》诗首句皆作“昔人已乘白云去”,而李白模仿崔颢所作的《登金陵凤凰台》却在首联重复了三次“凤凰”,俨然有倒逼崔颢之意,也迫使读者将“昔人已乘白云去”暗自改成“昔人已乘黄鹤去”。此外,唐诗的胜迹书写与六朝的关系也非常值得讨论,崔颢《黄鹤楼》就巧妙化用了王粲的《登楼赋》。值得注意的是,并不是每一位后来者都要超越前人。通过“加入”名胜题写的谱系,也能让自己从纪念者变成被纪念者。最后,他提示大家,书写问题具有极大的弹性和解释空间,当下视觉文化、物质文化和跨媒介的研究或许能为书写研究提供新的视角,来帮助理解书写文化内部的复杂性与深度。

讲座视频回放

(点击链接跳转)

https://www.bilibili.com/video/BV1ja411e7NB?spm_id_from=333.337.search-card.all.click