北魏洛阳的汉晋想象——空间、古迹与记忆

2022年5月14日上午,“北大文研讲座”第251期在线举行,主题为“北魏洛阳的汉晋想象——空间、古迹与记忆”。武汉大学历史学院教授魏斌主讲,北京大学历史学系教授陆扬主持,北京大学艺术学院教授郑岩、复旦大学历史学系教授仇鹿鸣评议。本次讲座为“江山胜迹——人文风景的建构与传承”系列活动之一。

继商伟老师与薛龙春老师分别从唐诗的胜迹题写、山林的金石题写两个方面讨论人文风景议题之后,本场讲座,魏斌老师将目光投向城市,特别是都城。在人类的生活空间中,城市是一个极重要的场所,而都城又萃集了一个王朝时代最精华的政治、文化等种种资源,因而成为人文风景最重要的构成部分之一。讲座伊始,魏斌老师首先提出,都城中的“风景”可以从三个层面来界定:一是帝国权力的象征,二是民众生活场所——这都是就活着的都城而言;三是在都城消亡成为废墟、古迹之后,又成为人们怀古、纪念的对象。

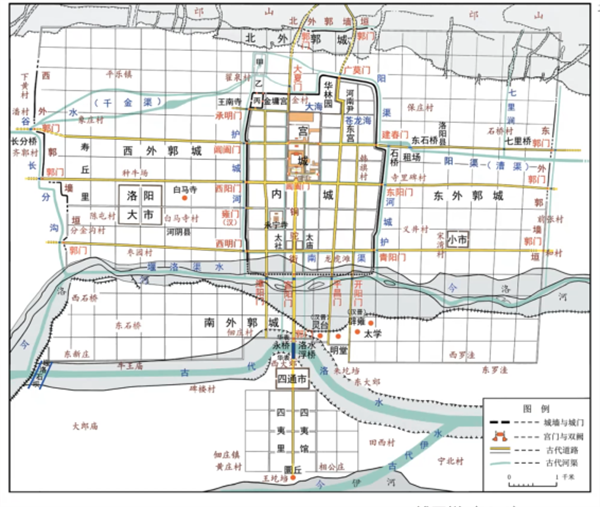

在中国都城史上,北魏都城洛阳无疑占有十分重要的地位。这是因为处于汉唐历史变动间的北魏洛阳一方面交织着华夏传统、北族习惯、佛教信仰等多层次的元素,另一方面则是一座在汉晋洛阳城的基础上重建、叠压而成的城市。空间的叠压带来历史的层压,因而具有颇为独特的意义。得益于杨衒之《洛阳伽蓝记》、郦道元《水经注》的记载和多年来的考古工作,学界对于北魏洛阳都城空间的复原,已经取得了长足进展。本场讲座,魏斌老师在以往研究的基础上,重新审视文献中的相关记述,计划探讨三个问题。第一,作为一座荒废一百八十余年之久,又在太和十七年(493)孝文帝迁都之时获得“重生”的废都,北魏洛阳如何处理与“过去”的空间关系?第二,在迁都与华夏化的语境下,生活在北魏洛阳时代的都城人群,如何看待自己城市中留存的汉晋遗迹?第三,北魏洛阳都城中所并存的传统华夏性“风景”与新的佛教性“风景”关系如何?

北魏洛阳外郭城坊市格局推测复原图

钱国祥/绘(2019)

为了回答上述问题,魏斌老师首先从《洛阳伽蓝记》所记述的隐士赵逸对洛阳古迹的指认入手。赵逸自称晋武帝时人,在北魏正光初年来到洛阳,此时年龄在二百五十岁左右。《洛阳伽蓝记》共记载其对城内古迹的指认六处,比如指认杜子休宅是西晋时的太康寺,宝光寺是西晋时的石塔寺等等。赵逸还通过指引人们发掘地下埋藏的砖瓦、铭文等遗迹,回应怀疑,强化自身的权威性。他的指认在当时产生了很大的影响,孝明帝赐其步挽车一乘,令其“游于市里”指认所经古迹;汝南王元悦拜其为义父;昭仪尼寺池南经其指认原为绿珠楼之址后,京师学徒经过此处便想象绿珠之容貌。据此,魏斌老师判断,在正光以后的一个时期内,赵逸的洛阳古迹指认应当是广为人知的。

然而,赵逸不可能真的曾生活在晋武帝时代,这些知识从何而来?在魏斌老师看来,我们不能排除这些知识出自编造的可能性。通过考察赵逸在洛阳活动的时间背景,他发现,“正光初”开始的三年间正处于元叉(乂)政变之后的执政前期。《魏书·元叉传》记载元叉即位后一度“矫情自饰,劳谦待士,时事得失,颇以关怀”——赵逸的出现或许与正光前期洛阳的文化动向不无关系。

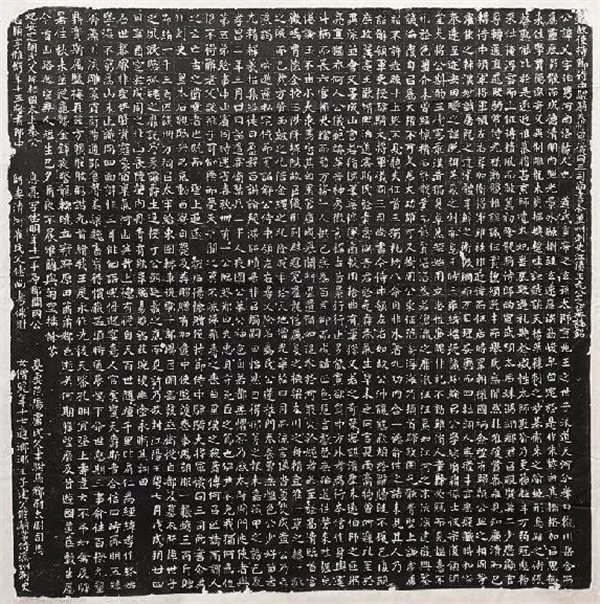

元叉执政期洛阳最重要的文化活动之一就是建设明堂。北魏洛阳在宣武帝后期着手新建明堂,曾围绕明堂形制采取五室还是九室产生诸多争论,背后实际是北魏面对几种可供选择的政治与文化资源时的理念与取舍问题——是复古周礼,还是沿用汉晋制度,还是照搬平城之制,亦或采用南朝之制?元叉即位后,将明堂形制由五室改为九室,也就意味着建设理念从复古周礼转变为了恢复汉晋之制。在这样的背景下,赵逸作为一位西晋洛阳明堂的“亲见者”能够为元叉明堂建设提供权威支持的重要性就显现了出来。从此角度来看,赵逸或许就是一个“应景”出现的虚妄之人。沿着这一思路,会发现有关赵逸的叙事与《抱朴子·祛惑篇》提到的杂散道士用妄言骗取豪贵之人赞助的事迹十分相似。此外可以作为辅证的,是北魏洛阳出土铭文的氛围。赵逸曾以出土铭文作为其指认古迹的关键证据,而根据《洛阳伽蓝记》的记载,在赵逸到访之前,北魏洛阳已有铭文发掘出土的情况。这些铭文真假难辨。

《元叉(乂)墓志》

1925年出土,现存开封市博物馆

魏斌老师接着谈到,赵逸的“出现”与古迹指认活动,归根结底是因为北魏洛阳城是在汉、晋洛阳城原址上叠加、重建而形成的。太和十七年,孝文帝到洛阳后“巡故宫基趾”,感慨于宫殿“荒毁”,曾“咏《黍离》之诗,为之流涕”,接着又“观洛桥,幸太学,观石经”。可见,北魏洛阳的都城建设一开始就带有强烈的怀古情绪,而洛阳的宫殿旧址与残存的文化遗迹是“重建”的重要坐标。除了残留的基址,“洛阳旧图”与《洛阳记》等地志类文献也是其重建的重要依据,郦道元注《谷水》所引用的三十余种文献都是都城建设过程中可以参考的知识资源。当时人往往通过文献与遗址的对照考证古迹,赵逸的指认,在一些古迹的辨析和最终确认中扮演了重要角色。

地面遗迹与“出土”遗迹共同构成北魏都城洛阳的古迹景观,再加上各类地图与文献的阅读,造就了北魏洛阳特定的怀古情绪,而这大概是孝文帝所期待的都城氛围。魏斌老师指出,孝文帝是带着对洛阳的历史想象而迁都的。但另一方面,北魏洛阳的建设并不只是重建过去。事实上,北魏面临着汉晋之制和复古周制之间的取舍,并且即便是汉晋之制,原本也不是一成不变的。以洛阳宫殿题额字体为例,东汉一律用大篆,曹魏北宫用八分体(隶书),南宫用古篆书,北魏迁洛后起初用隶书,到宣武帝时期则改为大篆——书体的转换体现出北魏统治者对古代文化资源一种微妙的文化选择性。

汉魏洛阳城遗址都城轴线(上南下北)

在地上、地下存留的遗迹之外,魏斌老师继续讨论那些被移动的都城装饰景观。根据文献记载,石赵时期曾先后迁移洛阳的一些大型铜铸装饰设施被迁移到襄国与邺城,用来“华国”(也就是装饰国都),前秦建元十八年又被徙于长安,最后被熔铸为钱。这些铜铸设施来源复杂,最早可追溯到秦始皇时期,包括翁仲(铜人)、铜马、飞廉、钟簴、九龙、承露盘等种类;其中最著名的是铜驼,阊阖门南街因魏明帝徙置西汉长安铜驼于此而被称作“铜驼街”。在魏斌老师看来,这些铜铸物构成了汉晋都城独特的装饰文化,其背后象征着华丽与夸耀,以及帝王权力与功业。因而,汉明帝、魏明帝、石赵与前秦对这些铜铸物的迁移很可能也有政治心理的推动。

而这些象征汉晋都城华丽的铜铸装饰在北魏洛阳则是缺失的,成为北魏洛阳与魏晋洛阳重要的景观差异之一。许多汉晋铜铸装饰基址尚存,北魏迁都后却并未重铸,有关铜铸物迁移的记载也极少,这与汉晋大不相同。而与此形成对比的石经迁移现象却值得注意。东魏武定四年,高澄曾迁移洛阳石经到邺城,北齐灭亡之后先运回洛阳,开皇六年又运至长安。魏斌老师指出,石经自永嘉之乱以来便成为一种华夏文化的象征,而它也如同铜铸物一样,随政权更迭经历了一个颠沛流离的迁徙过程。就此可以发现,从汉晋到北魏,都城营建的迁移对象从铜铸装饰变成了石经,背后蕴含着夸耀性与教化性两种都城“风景”的对比。这一对比表明,相比铜铸装饰,汉魏石经等文化设施至少在表面上更受北魏朝廷和文化士族的关注。不管原因如何,历史在此似乎显示出一种变化,即儒学石经的“意义”超过了象征“帝京翼翼”的铜铸装饰。

《正始石经》残块及拓片

现藏洛阳博物馆

但不可忽略的是,夸耀性“风景”仍是帝国都城的本能。北魏洛阳的夸耀性“风景”当然也同样存在,只是从大型铜铸装饰等变成了寺院、佛塔和造像。洛阳城内建造的大型佛塔,具有相当的视觉冲击性。这也启发魏斌老师继续思考,“汉晋”,或者说汉晋的文化元素,在北魏洛阳究竟意味着什么?由史料可见,相比明堂、太学等教化性的礼制风景,北魏时期的人们显然将更多的热情与资源投向了佛教寺院的建设。寺院的香火与高耸的佛塔,似乎更加切乎当时大众的内心诉求。但不管如何,由于历史空间的叠压而带来的对于“过去”的好奇和热情,也确实造成了北魏都城洛阳的特殊空间氛围——脚下日常生活的土地是文化典籍中那些历史故事的发生地,不免引人遐想。而这种空间氛围,则在无形之中强化了拓跋政权与汉晋国家的连续性。

永宁寺复原想象图

最后,魏斌老师为讲座作结。在他看来,北魏洛阳,以及许多人类的伟大城市,都像贝塔妮·休斯在《伊斯坦布尔三城记》里说的那样,是一座“用自己的传说与轨迹刺激人们产生幻想的城市”。具体而言,人们通过自己的观念和信仰塑造都城的风景,而都城的风景又包裹了后来生活在其中的人,和文献阅读一起刺激着他们产生对过去的幻想,以及对当下的自我行为方式的定位。他提出,未来的中古都城史研究或许值得从这个方向更加措意。因为这不仅是一个历史命题,也密切关乎我们的当下生活。

评议环节

线上评议环节

接下来,郑岩老师进行评议。他首先谈到,魏斌老师的讲座扩展乃至重新定义了人文风景的概念,综合文本性、物质性、视觉性、心灵的风景等多种风景构成元素,呈现了历史学、考古学、艺术史研究结合的更多可能性,令其感触颇深。此前考古学已经通过地层遗迹的叠压认识到北魏洛阳城空间与时间的叠加性,但更注重从物质层面加以分离,魏斌老师则从文献的角度更加综合地描述这座城市,更新与提升了大家对洛阳的认识。此外,北魏洛阳也为我们重新认识中国城市类型提供了一个有趣例证。叠加基础上重建的北魏洛阳城,与平地而建、近于复制的北魏平城,或许各自代表城市的物质层面在继承、发展、改造过程中的一种范式。邺北城则可视为两种类型的交错。

同时,郑岩老师也提出两点建议。其一,作为研究基础文献之一的《洛阳伽蓝记》或许还值得进一步推敲。《洛阳伽蓝记》是东魏迁都邺城后,杨衒之重游故地所作,因此并非纯客观的记述,文本本身就含有怀古与追忆成分,那么有关赵逸之记述便成为记忆之记忆,追忆之追忆,或许会被特别强化。其二,或许可以将北邙山与洛水也纳入城市怀旧的整体意象之中。洛阳作为一座山水之间的城市,自身的自然环境也和人文景观发生着密切联系。

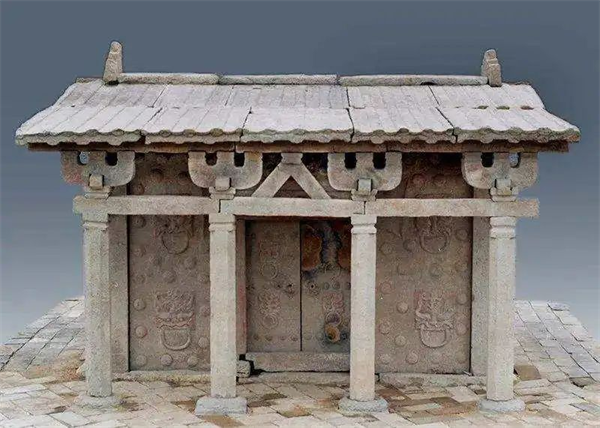

北魏宋绍祖墓石椁

随后,仇鹿鸣老师进行评议。在他看来,本次讲座是魏斌老师在某种意义上离开此前关注的山林和寺观,第一次真正进入大城市的讨论,而他的研究的鲜明特点之一则是对空间感或场景感的勾勒。在此研究中,魏斌老师似乎具有某种突出赵逸政治目的的倾向性。如果从实证的角度来看,赵逸的一些说法是可以被明确证伪的,比如曹爽府的位置。但北魏时代实际有不少所谓的大师或异能之士活跃在民间乃至庙堂,赵逸是凭借某些灵验事迹,成为了高度竞争中留存下来的异人代表。由此来看,赵逸可能从当时的文化氛围中自然出现,同时也成为了洛阳寻找过去的关键性人物,其活动不一定具有太强的政治目的。另外,仇鹿鸣老师也提出如何看待北魏重建洛阳城过程中访古活动的性质问题。他认为这些访古活动可能交错了多种不同的性质,与清代士大夫的考古、访古也有相似之处。

此外,魏斌老师所揭示的汉晋与北魏洛阳城的景观差异,特别是两者在铜铸设施上呈现的鲜明变化,也需要更深入的理解与考察。仇鹿鸣老师指出,目前对汉魏洛阳城的考古发掘,大大凸显了魏明帝时代改造洛阳城的意义,比如对从阊阖门进入太极殿的轴心的塑造就完成于此时,并为北魏所继承。而对于魏斌老师所提出的佛教取代传统铜制艺术这一点,我们或许需要注意,铜铸物是完全的帝国景观,而从南北朝到唐代的大量佛寺哪怕是皇家背景,但性质是公私交错的,北朝到洛阳都城的佛教景观或许可以说是贵族化的。最后,除了关注铜铸物迁徙反映都城兴废的象征作用,我们也不能忽略古人迁移建筑材料的实用目的,如何理解实用性与象征性的关系还值得进一步的思考。

忻州九原岗北朝壁画墓墓道北壁壁画

作为本次系列讲座的筹备人,商伟老师也出席会议并作了分享。在他看来,赵逸不止是古迹的指认人,也是见证人,是与受众“合谋”的产物,因而确可视作一位应运而生的建构式人物,在当时具有存在的必要性。铜铸物等移动的都城装饰风景,不仅具有装饰、景观意义,也有政治象征意义,同时也有建筑材料的实用意义,它们直观展现了洛阳城历史的累积。此外,商伟老师也进一步解读了北魏洛阳怀古与重建的政治象征意义。他表示,孝文帝将汉晋王室的政治文化遗产一揽子接收,至少是作为一种象征的姿态来确立自身在帝王谱系中的正统地位。通过都城建设,孝文帝成为洛阳的新主人,北魏拓跋氏也被推上汉晋王朝的合法继承者位置。最后,他指出,基于北魏与梁朝都城都有佛教化景观,或许也可引入南北对照的视野继续考察。

讲座结尾,魏斌老师简要作了回应。首先,他赞同郑岩老师提出的《洛阳伽蓝记》文献“回忆之回忆”性质的特殊性,以及将邙山、洛水纳入洛阳景观考察的必要性。对于仇鹿鸣老师提出的建筑材料象征性与实用性的问题,他认为,材料的延续性使用在古代都城建设中确实是一个普遍现象,特别是大型木材的沿用。这种建筑材料的迁移到底是无意识的沿用(在无意识中造就历史感),还是有意识的挪用,二者并不好作区分,有时也可能是两者兼而有之。魏斌老师也补充说明,北魏迁都洛阳是在南朝逐渐放弃故国号召,转向建设以江南为中心的文化体系之后,此时孝文帝通过对洛阳古迹与空间的重构,塑造并宣告自己成为华夏世界的新主人,在某种程度上是一个历史性的结果。最后,他回应了几位老师提出的南北佛教化景观的比较问题,指出其中一个重要差异是,北朝后期至隋代,寺院开始成为一种国家主导下的政治纪念设施或者说政治景观,佛教与国家制度、王朝权力的结合度要远高于南方。